泡盛の歴史、泡盛とは

泡盛、うちなー語で「島酒」は沖縄にとって、重要な文化であり、人と人とのコミニケーションツールの一つでしょう。

そんな「島酒」の歴史をひも解いてみましょう。

一昔前までは、「泡盛のルーツはタイである。15世紀ごろに沖縄にその製法が伝わった」という説が一般的でした。

というのも、タイの地酒であるラオ・ロンを飲んで、泡盛とまったく同じだ」と、翌年「泡盛雑考」を発表したことが端緒になっているようです。

しかし、1990年代に新たに注目を集めたのが、中国・福建ルート説です。

琉球王朝時代に交易で互いに密接に行き来していた福建を中心とする中国西南地域にも米を原料にする酒造りが行われていること、福建・福州には、沖縄を始め、アジア各国に見られる「泡を持って酒の出来を判断する習慣」が見られたこと、蒸留する段階で、初留、中留、後留に分類するなど泡盛との類似性が見られることなどが分かっています。

このことから、14世紀以降中国と親しく交易してきた琉球の歴史の中で、中国からきた三味線は、沖縄の芸能文化。インド・東南アジアを経由してきた絣などの染織文化、そして酒造りの技法も伝わったであろうと推測されるとしたのです。

しかし、この中国・福建ルート説は、これまでのタイ源流説を否定するものではないといわれています。

泡盛づくりは1400年代後半、15世紀末には始まっていたと推定されます。

残念ながら、琉球王国の史書に泡盛の始まりを示す文書はまだ見つかっていません。

今のところ、泡盛が登場していると思われる最初の文献は、薩摩の島津家に残る、歴史書でしょう。

次に、泡盛の名前の由来についてですが、主に、材料起源説・「泡」由来説・薩摩命令説・梵語説が唱えられていますが、いずれも定説ではありません。

各説の説明は以下の通りです。

原料起源説(=「粟」由来説)

元来は、泡盛をつくるのに原料としてあわ(粟)を用いたとする説です。

現在でこそ泡盛はすべて米(タイ砕米)によって造られていますが、かつては粟でも造られていました。

江戸時代の文献には、粟で焼酎を造ったので「あわもり(粟盛り)」といい、それが「泡盛」の名のもとになったと記しています。事実、琉球国の時代は泡盛の原料として米と粟が支給されていました。また、大正時代の報告書にも米と粟の仕込みが普通で、米と粟を半々に混ぜて仕込むかあるいは粟の仕込みが多かったとしています。

「泡」由来説

蒸留のしたてに、泡がさかんに盛り上がる様子から「泡盛」となったとする説です。

泡盛はアルコール度数が高いほど蒸留の際に泡立ちが多かったといいます。

八重山の石垣島や黒島での酒造経験者によると、蒸留後に出てくる最初の1~2升の度数の強い酒を“アームリ”とか“アームル”と呼んでいました。つまり「泡盛」の意味です。

「泡」由来説はもう一つあります。昔は酒屋が泡盛の度数をみるのに蒸留後の酒を茶碗から茶碗に移したり、酒をひしゃくですくい取って、上からカメにこぼし、その泡立ち具合を見てその泡立ちでアルコール分の強さを計ったといいます。つまり、アルコール度数が高いほど泡が長くもち消えにくかったわけです。この計り方の“アームリ”つまり「泡を盛らせてみる」が、転じて「泡盛」となった説です。

薩摩命名説

薩摩藩が九州の焼酎との区別するために名付けたとする説です。

薩摩の島津氏による琉球侵攻後、琉球から薩摩を通して献上される品目にも泡盛がでてきますが、始め「焼酎」とあったものが、1671年からは「泡盛」という名が登場します。この目録はすべて薩摩で書かれたり、修正されていました。

当時、江戸ではしだいに酒粕でつくった焼酎が知られるようになります。そこで、薩摩藩が琉球の焼酎を特に強調し、商品としての価値を高めるため「泡盛」と命名したというものです。

梵語説

古代インド語で、酒のことを「アワムリ」と呼んでいたとする説です。

梵語(古代インド語の一つで、サンスクリットの一型)で、酒のことを「awamu~ri」と呼んでいたことから、古代沖縄でも酒の事を『アワムリ』と呼びはじめ、それが伝来の過程で『アワモリ』に変化したという説があります。

(太古にインド経由の人々が、沖縄に移住してきたという証跡も発見されているそうです。)

沖縄旅行に来て、夜のビーチで島酒を飲みながら定説を考えるのも、なかなかオツかもしれないですね。

泡盛と他のお酒との違い

ふらっと立ち寄った居酒屋のメニューで、「焼酎・泡盛」と記載されている事がよくあります。

では、泡盛と他のお酒との違いはなんなんでしょう?

泡盛の原料はお米ですので、日本酒・焼酎・泡盛をそれぞれ比較していきます。

まずは日本酒と泡盛の違いから。

日本酒は主に、果物や穀類を酵母菌の働きによって発酵させる「醸造酒」といわれる種類に分類され、ワインやビールがその仲間とされています。

泡盛は、醸造酒をさらに蒸留した「蒸留酒」の種類になります。ウォッカやテキーラ、ウイスキー、ブランデーがあり、泡盛は焼酎の仲間に分類されています。

また、日本酒は麹米に日本米(ジャポニカ種)を使いますが、泡盛はタイ米(インディカ種)、しかも砕いたタイ米を使います。

次に焼酎と泡盛の違いです。

米を糖化させるための麹は、多くの本格焼酎が白麹を使うのに対し、泡盛は黒麹を使います。

これは沖縄の気候にも関係していますが、黒麹はクエン酸を多く発生させ、もろみに雑菌が繁殖するのを抑えてくれます

また、ほとんどの本格焼酎は、まず米麹と水と酵母で「一次仕込み」をして「一次もろみ」をつくり、さらに米や麦、芋などの原料と水を加えて発酵させる「二次仕込み」という工程を経て造られます

これに対し泡盛は、二次仕込みを行わずに一次仕込みでもろみを完成させます。これを「全麹仕込み」といいます。高温多湿の沖縄で、二次仕込みを行っている段階でもろみが腐ってしまうことを防ぐために生まれた方法といわれています。もちろん泡盛独特の風味を醸し出すことにも一役買っています。

日本酒と同じ様に焼酎も日本米を使います。

では何故、泡盛はタイ米を使うのかといいますと、

琉球王朝時代から、沖縄とタイとの交流が盛んだったことが生かされていると考えられ、米の内部にも深く菌糸を伸ばした状態の麹が出来るので酒のコクとうまみが出ます。アルコールの収量が多いのも1つの要因です。

また、タイ米は硬質米のためさらさらしていて、米麹(黒麹菌を混ぜて糖化する行程)にしたときに作業がしやすい事や、水や酵母を加えてアルコール発酵させるときの温度管理がしやすい 事などが考えられます。

まあ、美味しい泡盛造りに一番合っていたのがタイ米だったということでしょう。そして原料の違いは、酒の味そのものにももちろん大きく影響します。つまり、泡盛のオリジナリティーあふれる味わいを作り出すために、タイ米も大きく関与しているのです

美味しい飲み方

今では日本全土に広まった泡盛ですが、どうせ飲むならおいしい方がいいと思いますので、おいしい飲み方を紹介していきたいと思います。

ストレート

熟成された泡盛本来の味を楽しみたいのなら、ストレートがお勧めです。

芳醇な香りとまろやか喉ごしの泡盛をゆっくり飲むことで、混じりけのないお酒そのままの味を感じることが出来ます。

たくさんある銘柄の中から自分好みの1本を見つけるのも楽しみのひとつでしょう

ワンポイントとして、別のグラスを用意して、水を注ぎ、舌を休めながら飲むといいでしょう。

水割り

泡盛初心者には水割りが最適でしょう。地元沖縄でももっとも一般的に飲まれている泡盛の飲み方で、泡盛のまろやかで口当たりの良い風味を味わえます。

グラスに氷を入れ、泡盛と水をお好みの割合で割ります。

「泡盛5:水:5」が目安ですが、自分に合った割合を見つけるのも面白いでしょう。

ワンポイントとして、寒い時期にはお湯割りもおすすめです。

ロック

泡盛独特の香りはもちろん、ヒンヤリした喉ごしも楽しみたい方は、オン・ザ・ロックがいいでしょう。大きめの氷をグラスに入れ、その上から泡盛を注ぎます。氷をゆっくりと転がしながら飲むと、泡盛と氷が徐々に溶け合っていき、飲むたびに違った味を楽しむことができます。ゆっくりと味わう姿は、渋いです。

ワンポイントとして、飲み始めの味を覚えておくといいかとおもいます。そうすることで、「味のグラデーション」を感じる事ができます。

果汁割り(カクテル)

これはいわゆる水割りに果汁を加えたものです。水割りに果物の香りが付き、あまり泡盛が得意じゃない方でも気軽に「沖縄」があじわえます。

シークワーサーや、レモンが一般的ですが、グレープフルーツや柚子などもいいかとおもいます。

ワンポイントとして、炭酸を加え、サワーの様にしてみてもおいしいです。

パーシャルショット

30度以上の泡盛をキンキンに冷やして飲む方法をパーシャルショットと言います。

普通に冷やして飲むよりも、甘みやとろみが増し、冷たい感覚も楽しめます。

度数の高い泡盛も、パーシャルショットで飲むことで、一味違った味わいを堪能することが出来ると思います。

ワンポイントとして、冷凍庫に入れ、表面に氷が少し張っているかなというくらいで取り出し、氷が解け始めたぐらいがいいタイミングです。かなり冷たいので、一気に飲み込まないように気をつけてください。

泡盛に合う料理

ここでは、泡盛に合う、かつ、簡単な料理のレシピを5つ紹介いたします。

ピザ風サラミ

材料

サラミ 半分

1、サラミを斜めに薄く切ります。

ニンニク 少々

2、サラミの上にチューブのニンニクをBB弾1個分

ケチャップ 大さじ2

乗っけて、その上からケチャップをかけます。

コショウ 少々

3、皿に2を並べて、コショウを振り、電子レンジで

20~30秒加熱すれば出来上がり。

ワンポイントとして、パン粉をのせても美味しいです。

鶏のピリ辛和え

材料

鶏もも肉 1/2枚

1、鶏もも肉を皿に入れ、塩・コショウをして、ラップをかけ、

電子レンジで2分加熱する。

味噌 大さじ2

1味唐辛子(なければ七味)

2、左記の調味料をすべて混ぜ合わせる。

適量

3、加熱し終わった鶏もも肉にかけ、再びちゃんと火が

砂糖 大さじ1

通るまで加熱すれば出来上がり。

醤油 小さじ1

ワンポイントとして、鶏肉の下に野菜(人参の皮や

酒 大さじ2

ネギの頭など、いわゆるクズ野菜)をしくとおいしく

ニンニク 少量 なります。

塩・コショウ 適量

(水)

カリカリチーズ

材料

とけるスライス

1、クッキングペーパーの上にチーズをのせる。

チーズ 2枚

2、ラップをせずに、電子レンジで30~40秒加熱すると

クッキングペーパー

来上がり。

適量

ワンポイントとして、上にコショウをかけたり、

スライスしたトマトをのせたらもっと美味しくなります。

たたきキューリ

材料

キュウリ 1本

1、キュウリを手で押しつぶし、5㎝に切る。

塩 少々

2、そこに調味料を合わせればできあがり。

ごま 小さじ2

ワンポイントとして、梅肉、大葉と和えても

ごま油 大さじ2

おいしいです。

原材料と成分

泡盛の原材料は前のページでも記載してありますが、主に

タイ米、黒麹、水となっています。

作り方は、

①まずタイ米を水に漬け(浸漬)米粒の中まで十分に水を吸わせ洗米します。洗米後は水分を十分に切って蒸し器などで蒸します。

②蒸しあがった米に黒麹菌の胞子を散布し種付けを行い、麹棚に移し40度前後温度を保ちながら麹菌を育成させます。

40~50時間もすると米全体が黒っぽくなって米麹ができあがります。

③出来上がった米麹と水、酵母をタンクなどの中に一定の配合割合で混ぜて仕込みを行い発酵させます。この混ぜ合わせたものをモロミといい、約2週間、糖化とアルコール発酵をさせ熟成モロミとなります。

④出来上がった熟成モロミを蒸留釜に入れ加熱。

アルコールの蒸気を冷却水で冷やし、貯めていく。それが泡盛の原酒となります。

泡盛は単式蒸留器を使用します。

蒸留方法には一般的には常圧蒸留だが、最近はライトなのみ口の減圧蒸留などの方法も

使われます。

⑤泡盛の原酒を濾過し油分や不純物を取り除きタンクや甕に入れて貯蔵し、長期保存によ

て品質を向上させます。

泡盛の成分として、蒸留酒なので、糖質やタンパク質、アミノ酸をもともと含んでいません。アルコールが含まれているので0カロリーではありませんが、アルコールは体内でエネルギーとして利用されにくく、熱として放出される率も高いのです。ですから、泡盛と醸造酒を同じ度数で比べると、泡盛がかなり低カロリーといえることは間違いありません。

なので、泡盛の旨味の素は香りの元になる高級脂肪酸となります。

ちなみにカロリーは

泡盛(30度):水=1:1

アルコール度数15% 100mlあたり 59Kcal

日本酒

アルコール度数15% 100mlあたり 103Kcal

古酒とは

さて、ここでは古酒(クース)について書いていきたいと思っています。

古酒(クース)とは造ってから3年以上寝かせたもののことをいいます。

泡盛の大きな特徴は、長く寝かせ、熟成させることで酒の質が向上することです。つまり、より味わい深い、おいしい酒になるわけです。

ちょっと普通の泡盛より値ははりますが、試しに飲んでみるのはいかがでしょうか?

また、自分で作ることも可能なので、作ってみるのも面白いかもしれません。

作り方は、

1、まず泡盛を購入しましょう

アルコール度数が高いほど変化する要素が多くなるので、43度がよい でしょう。

2、甕を用意

ビンのまま置いても確かに泡盛は変化しますが、自宅の古酒造りなら

泡盛全体が呼吸できる南蛮焼きがいいようです。

3、蓋を確認

蓋が合わないと、いざ開けてみたら中身はみんな蒸発、などということにもなりかねません。蓋だけは新しく交換しましょう。

4、冷暗所をチェック

家の中で日が当たらず、一年中比較的涼しい所(押し入れなど)に管理します。

できれば、ふだん目に付かない所に置いておくほうが途中で目減りする心配もありません。

5、時々起こしてあげましょう

ただ寝かせておくことより、時々揺すって酒を起こすことも大事な作業になります。

6、仕次ぎ記念日

誕生日やお正月など、毎年日を決めて仕次ぎをします。酒には熟成の ピークがありますが、若い酒を加えて撹拌することで酒が活性化し、いい古酒になります。

7、古酒は浪漫です

泡盛は生きています。仕次ぎをしていけば、何十年と生き続けます

次の世代に残すことも可能。ロマン溢れる酒、それが泡盛なのです。次の世代に残

すことも可能。ロマン溢れる酒、それが泡盛なのです。

いちばん古い酒(親酒)を少し取り出したら、次に古い酒(2番手)を入れ、

そこには次に古い酒(1番手)を補い・・・と、これが仕次ぎです。

家庭ではここまでは無理でも親酒を少し汲み出して、市販の古酒を

入れておくだけでもよくなります

沖縄では少なくとも約500年前から蒸留酒を古酒にして飲むという習慣がありました。

ゆっくり熟成されていく泡盛を眺めながら飲むお酒はなんともいえず、おいしいでしょう。

オトーリについて

家の中で日が当たらず、一年中比較的涼しい所(押し入れなど)に管理します。

できれば、ふだん目に付かない所に置いておくほうが途中で目減りする心配もありません。

5、時々起こしてあげましょう

ただ寝かせておくことより、時々揺すって酒を起こすことも大事な作業になります。

6、仕次ぎ記念日

誕生日やお正月など、毎年日を決めて仕次ぎをします。酒には熟成の ピークがありますが、若い酒を加えて撹拌することで酒が活性化し、いい古酒になります。

7、古酒は浪漫です

泡盛は生きています。仕次ぎをしていけば、何十年と生き続けます

次の世代に残すことも可能。ロマン溢れる酒、それが泡盛なのです。次の世代に残

すことも可能。ロマン溢れる酒、それが泡盛なのです。

いちばん古い酒(親酒)を少し取り出したら、次に古い酒(2番手)を入れ、

そこには次に古い酒(1番手)を補い・・・と、これが仕次ぎです。

家庭ではここまでは無理でも親酒を少し汲み出して、市販の古酒を

入れておくだけでもよくなります

沖縄では少なくとも約500年前から蒸留酒を古酒にして飲むという習慣がありました。

ゆっくり熟成されていく泡盛を眺めながら飲むお酒はなんともいえず、おいしいでしょう。

オトーリについて

さて、泡盛にはストレートやロック、水割りなど様々な飲み方が存在しますが、そのなかでも一風変わっている飲み方を紹介します。

それは「おとーり」という飲み方です。

おとーりとは、沖縄県でも宮古島周辺にのみ伝わる、独特な泡盛の飲み方で、

1.ピッチャーに泡盛の水割りを先に作っておきます。

2.親を決めます。

3.親は口上を述べた後、専用の小さいグラスで泡盛水割りを一気に飲み干します。

4.隣の人から順に同じグラスで飲みます。

5.一回りしたら、隣の人が親になり、3、4を繰り返します。

6.参加した人全員が親をやるまで繰り返します。

7.場が盛り上がってきたらもう一度親を一周します。

親を回していくので、「おとーりを回す」、という言い方をします。

そもそもおとーりは、少ししかない貴重な酒を、平等に分けあって飲むために始まったという説があります。また、ピッチャーで作れば濃さにも差が出にくく、全員のコミュニケーションもとれ、優れた飲みかただと言う人も多いようです。

そんなおとーりにはいくつかのルールがあります。

まず、回す方向ですが、”大漁まわり”と”豊作まわり”があり、漁師や、海にまつわる仕事をしている人は大漁まわり、農家の人は豊作まわりが普通だと言われていて、

大漁まわりは時計回り、豊作回りは反時計回り。豊作でも大漁でも、あまり関係のない人は、両隣を見て先輩から、別に気にしないなどいろいろな人がいます。

今はあまり言われることはないようですがグラスを回す際、「右手でグラスを回さないと失礼に当たる」や、「ピッチャーを途中でテーブルに置いてはいけない」という人もたまにいるようです。

グラスに注ぐ量にも言い方があり、グラスの上の方まで注ぐと上野線、グラスの真ん中くらいは城辺(ぐすくべ)線(これは、宮古の真ん中を通ってる道路の名前です。他のは言葉の響きだけでついています)。下の方なら下地(しもじ)線、こぼれるほどすれすれまで入れるのは平良(ひらら)線、受け取った時、少ないと思ったら多良間(たらま)線、そして、自分が親の時、自分だけ少し入れたりすると、時に”池間線”と横から注意されます。

売れ筋泡盛ランキング

ここでは、最近人気がある泡盛のランキングを発表します。

ランキングは楽天の泡盛ランキングを参照にしています。(22,11、6現在)

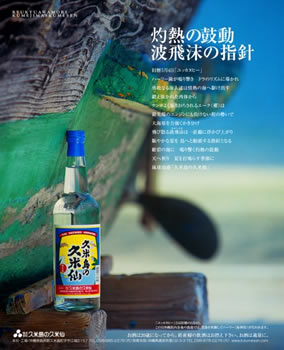

1 久米島の久米仙 1800ml×6本 ¥9,480

2 龍泉1984年 720ml ¥35,800

3 まさひろ 1800ml ¥1,630

4 おもろ15年古酒720ml ¥4,935

5 請福30年 720ml ¥22,050

6 八重泉紙パック 1800ml ¥1,481

7 久米島の久米仙古酒1800ml ¥2,480

8 龍ゴールド3年 720ml ¥1,155

9 まさひろ古酒 1800ml ¥2,950

10 瑞泉龍鳳17年古酒 720ml ¥10,500

11 主5年古酒 1800ml ¥3,364

12 瑞穂紙パック 1800ml ¥1,250

13 残波黒紙パック 1800ml×6本 ¥9,576

14 萬座古酒 720ml ¥2,300

15 久米島の久米仙 1800ml×6本 ¥9,480

16 うるまハブ酒8年720ml ¥2.310

17 南風古酒 1800ml ¥3,060

18 残波黒 1800ml ¥1,450

19 南風古酒 1800ml ¥2,760

20 瑞穂紙パック 1800ml ¥1,340

最新のランキングは

最新のランキング

から閲覧できます。

ちなみに、myランキングは、

1 龍ゴールド

2 直火請福

3 主

4 春雨

5 琉球王朝

です。

参考にしていただけたら幸いです。

沖縄県各地域の泡盛

現在沖縄県には多数の泡盛酒造所があります。

泡盛に興味を持っている方は酒造所別に飲んでみるのもいいものです。

そこで、酒造所を地域別に掲載してみます。

・北部酒造組合

ヘリオス酒造(株)/伊平屋酒造所/(資)伊是名酒造所/(有)金武酒造/(有)今帰仁酒造/(資)恩納酒造所/龍泉酒造(資)/崎山酒造廠/(名)田嘉里酒造所/(資)津嘉山酒造所/(有)山川酒造/

・中部酒造組合

(有)神村酒造/(名)新里酒造/泰石酒造(株)/北谷長老酒造/(有)比嘉酒造/

・北那覇酒造組合

(株)石川酒造場/(株)久米島の久米仙/米島酒造/瑞穂酒造(株)/沖縄県酒造協同組合/(有)識名酒造/咲元酒造(資)/瑞泉酒造(株)/

・南部酒造組合

忠孝酒造(株)/久米仙酒造(株)/神谷酒造所/宮里酒造所/(株)比嘉酒造/(株)津波古酒造/上原酒造(株)/

・平良酒造組合

千代泉(ちよいずみ)酒造所/池間酒造(有)/菊之露酒造(株)/(株)宮の華/沖之光酒造(資)/(株)渡久山酒造/(株)多良川/

・八重山酒造組合

波照間酒造所/池原酒造所/入波平酒造(株)/国泉泡盛(名)/仲間酒造所/請福酒造(有)/(名)崎元酒造所/(有)高嶺酒造所/玉那覇酒造所/(有)八重泉酒造/

インターネットで泡盛を買う際に、酒造所別に買う事が出来ますので、参考にして頂けたら幸いです。

個人的なおすすめは「龍ゴールド」を製造している金武酒造と「古里」を製造している今帰仁酒造です。

変わりもの泡盛

ここではちょっと変わった、風変わりな泡盛を紹介していきましょう。

普通の泡盛に飽きてしまった方や、ひとひねり有る物が好きな方にお勧めです。

ハブ酒

ハブは1年絶食しても生きている生命力の強さから、沖縄では滋養強壮の効果があると親しまれていました。

簡単に言ってしまえば泡盛にハブを漬けるだけなのですが、それでは匂いがきつ過ぎてとても飲用には適しません。泥抜きをしたり、内臓や臭腺を取るなど手間をかけています。ちなみに、ハブの毒は滋養強壮の素となるので抜かず、長い年月をかけ無毒化していくようです。

これだけの手間をかけているハブ酒ですが、¥1,000~¥2,000くらいで手に入れる事ができます。

リキュール泡盛

これは泡盛そのものに味、香りを付け販売されている変わり種泡盛です。

普通の泡盛は何かで割った時、薄まってしまいますが、これなら大丈夫です。

カクテルのベースとしても使えますし、アイスなんかにかけてもおいしく頂けることと思います。もちろんそのまま飲んでもおいしいです。

リキュール泡盛として、

・コーヒー泡盛

・マンゴー泡盛

・シークヮサー泡盛

・泡盛梅酒

・紅芋梅酒泡盛

などがあり、どれも¥2,000くらいあれば手に入れる事ができます。

コーレーグス

これは調味料の一種で飲み物ではありませんが、泡盛を使用するので変わり種泡盛としていきます。

コーレーグスの説明としては、コーレーグスは沖縄そばの薬味として欠かすことの出来ない食卓調味料であり、水洗いし2日ほど陰干した島とうがらしを3週間程度、泡盛に漬けると完成という簡単に作られる調味料です。しかし、味のインパクトは大で、量をかけ間違えると大変なことになります。

沖縄で人気の焼き鳥屋:沖縄県沖縄市(コザ)のアーケード街にある今ノリにのってる焼き鳥屋!全串100円という安さなのでとてもリーズナブルです!

海の見える宿|今帰仁五邸~Okinawa Condominium Resort|沖縄の高級コンドミニアム:沖縄の世界遺産「今帰仁城跡」近くに位置する1日1組の高級コンドミニアムです。

沖縄の餃子屋ならここ!:沖縄で人気の焼き鳥屋さんの姉妹店「餃子五郎」!こちらも沖縄市のアーケード街にあり、鶏五郎の向かい側にあります。

毎日BBQしているゲストハウス!?:毎日BBQしているゲストハウスです。持ち込みプランや格安で色々なプランがあるのでぜひチェックしてみてください!